يبدو أن هناك مخاضًا روائيًا جزائريًا جديدًا، يسعى إلى كتابة اللحظة الجزائرية الجديدة بأسلوب ولغة جديدين. وإلا كيف نفسّر ظهور العديد من الروايات، التي تتخذ من هواجس الكتابة نفسِها شطرًا من هواجسها العامّة؟ إنه قلق الكاتب في البحث عن"عشٍّ سرديٍّ" مناسب لاحتضان "بيض الحكاية"، من غير أن تدمّره صروف الواقع. تمامًا كما تفعل حيوانات كثيرة، منها السّلحفاة. فلئن كان منطق الكائنات الحيّة في العيش مختلفًا، بما يثير الدّهشة أحيانًا، فإن منطقها في الولادة واحد.

هناك مخاض روائي يسعى إلى كتابة اللحظة الجزائرية الجديدة بأسلوب ولغة جديدين

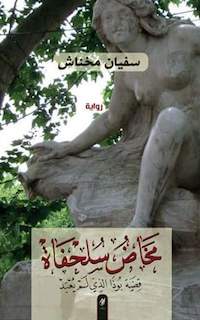

إنه أوّل الهواجس التي تواجهنا بها رواية "مخاض سلحفاة" (دار ميم، 2017) لسفيان مخناش، حيث لا يتوقّف الرّاوي، وهو طبيب، عن التعبير عن حيرته داخل دوّامة الكتابة، لدافع سيظهر فيما بعد أنه انتقامي. من ذلك قوله "لست أدري إن كان هذا الشيء الذي سأكتبه الآن يسمّى روايةً؟". وقوله "قرأت ما ورد على لسان الضالعين في الكتابة أن المرء يكتب لجرح انفتح ولم يندمل"، يقصد مقولة فرانز كافكا "الكتابة انفتاح جرح ما".

اقرأ/ي أيضًا: سنان أنطون: تركت العراق لكنه لم يتركني

ليس هذا الجرح بالنسبة للرّاوي/ الطبيب إلا حبًّا منتهيًا. وهل هناك محفّز يجعل الطبيب يكتب خارج وصفات الدّواء ما عدا الحب، بحثًا عن علاج مختلف لوعكة القلب، هو المتعوّد على أن يصف العلاجات لغيره؟ إذًا، نحن بصدد شخصية غير متناولة بشكل مستهلك في الرواية الجزائرية. وما يثير الفضول حولها، منذ البداية، سعيُها إلى التعبير عن نفسها بغير اللغة المعروفة بها، فنغرق في قاموسها، أو مسعى البحث عن قاموسها، وننسى تفاصيل ملامحها الجسدية.

ينسحب تغييب الملامح الجسدية، في رواية "مخاض سلحفاة"، على بقية الشّخوص. من غير شعور منا بذلك، أو لنقل من غير أن نفتقدها، بسبب طغيان حالاتهم النفسية، ومكابداتهم من أجل إيصالها إلينا. إنهم يبحثون عن أرواحهم في الفراغات المختلفة، لا عن ذواتهم. بما عزّز سؤال الحالة على حساب سؤال الهوية. وهذا الحكم ينسحب على إهمال عنصر الزّمن أحيانًا. انسجامًا مع مهنة الطبيب أصلًا، فهو لا يسأل مريضه عن اسمه، وعمّا يتعلّق بهويته إلا بعد معاينته. بل لنقل إنه انسجام مع خطاب الجيل الجديد في الجزائر، حيث ترك هاجس الهويات للمتاجرين بها، وتفرّغ لهاجس الحالة.

يحضر الراوي في الرواية كاتبًا ومكتوبًا في الوقت نفسه، فحبيبته التي أحبّها وفارقها فجأة، باتت نجمة أدبية، وهو بطل نصوصها، من غير أن تذكر اسمه. ولم يجد أمامه من حلّ سوى أن يكتب هو أيضًا، من غير ذكر اسمها، فكأنه تأكيد للحب الذي بقي عالقًا في قلبيهما من خلال طمس الهوية. أصلًا عرف هويتها الدينية بعد فراقها. وكذلك طمست بعض الأسماء، فاستبدلت بأخرى مستعارةٍ وساخرةٍ، مثلما حدث لعبد الباسط فصار تيزاتة.

إن الرّجل الشرقي يترفّع عن الرّقص كما يترفّع عن أمور أخرى كبرًا

هنا، نجد أنفسنا أمام عدّة رمزيات محيلة على المتاجرة بالهوية، اتسمت بها أحداث رواية "مخاض سلحفاة". منها تمثال عين الفوّارة في مدينة سطيف، وخيمة الأمير الجبلي الذي يسعى إلى إقامة دولة الحق، لكن بإزهاق النفوس وقطع الرؤوس، والمخطوطة البوذية المقدّسة التي فقدت يوم غادر يهود الأندلس إلى الجزائر، فبات العثور عليها طريقًا معبّدًا إلى الثراء. من هنا كان العنوان الفرعي للرواية "قصة بوذا الذي لم يُعبد". وهو خيار سردي يجعل تلخيص الرواية متعسّفًا في حقها، وفي حقّ الحالات العاطفية التي اشتغلت عليها. فهي من النوع الذي يُقرأ ولا يُحكى عنه، تمامًا مثل المنامات. كل محاولةٍ لسردها يقتضي حذفًا وإضافةً غير موجودين في المنام/ المتن الأصلي.

اقرأ/ي أيضًا: رواية "لعبة الملاك".. الغموض والبوليسية في تاريخ برشلونة

ظهر وعي الكاتب بطبيعة شخوص روايته نفسياتٍ وذهنياتٍ وأحوالًا واضحًا. فكان اختيار اللغة والمعمار والحوار والإضاءة والتعتيم والتقديم والتأخير مبنيًا على هذا الوعي، بما يجعل المتلقي الذي قرأ روايته الأولى الممتدّة في هذه الرواية بشكل ما "لا يترك في متناول الأطفال"، يدرك أن هناك نضجًا سرديًا ولغويًا أعلى. ومن تجليات هذا النضج توظيف اللغة الشعرية لخدمة الحالة السّردية لا تمييعًا لها.

من مناخات الرّواية

"إن الرّجل الشرقي يترفّع عن الرّقص كما يترفّع عن أمور أخرى كبرًا. يرفض أن يبوح بسرّه والاعتراف بخطئه. يأبى بأنفة طلب الصّفح والمغفرة، يعجز أن يدمع، ولا يقبل أن تهزمه الدّنيا، فكيف بامرأة؟".

اقرأ/ي أيضًا: