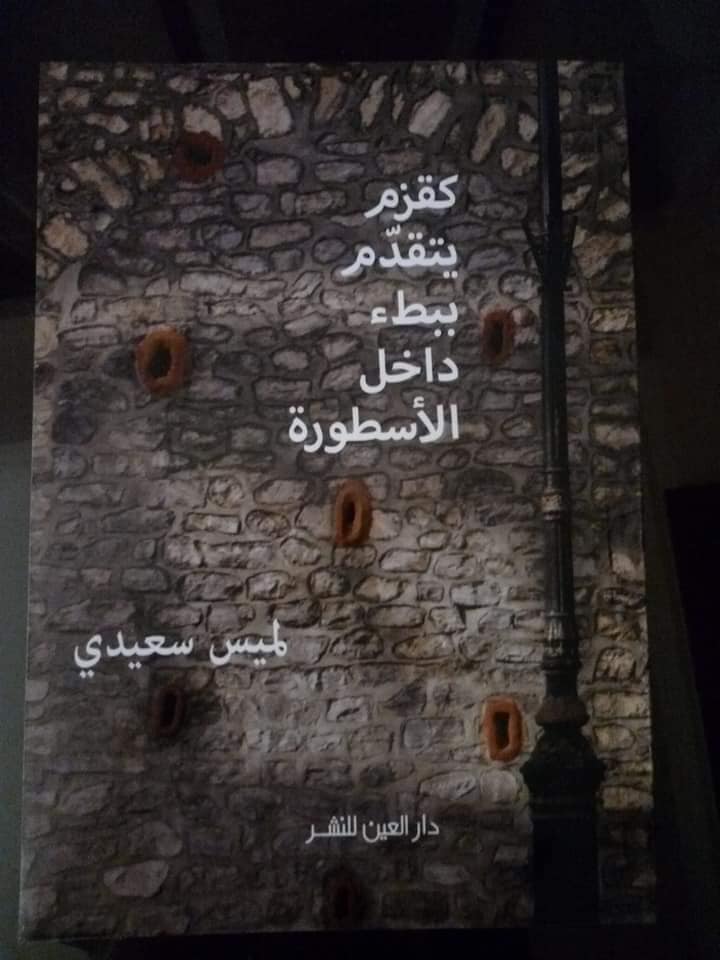

تُعيد الكاتبة لميس سعدي، من خلال ديوانها "كقزم يتقدّم ببطء داخل الأسطورة" الصادر عن دار العين للنشر، رسم الأمكنة المنسية في الذاكرة، عن الحرب، والبحر، والإنسان والوطن، وتستنطق الفضاءات الصامتة في مدينة العاصمة تحديدًا، بلغة شعرية تقرأ التفاصيل وتحفر في الطبقات الزمنية العميقة، بحثًا عن لحظات خالدة في تاريخ المكان.

لميس سعيدي: مصطلح "ترييف المدينة" يحمل نبرة احتقار للسكان الأصليين

لا يبدو أن لميس سعيدي ستتخلّص من ذاكرة الحرب في كتاباتها، إذ تعود في ديوانها الثالث، بعد صدور عمليها "كمدينة تغزوها حرب أهلية" و"الغرفة 102"، إلى قراءة العشرية السوداء من زاوية مغايرة، وتقارنها بمشاهد موازية في واقعنا الراهن، هنا، تقول الكاتبة مجيبة على أسئلة "الترا جزائر"، إنّ أسوأ ما حدث لها كطفلة عاشت تلك الفترة، أنّ الأغلبية كانت تتفادى مصطلح الحرب، وكأنّ الجميع كان يعيش حالة إنكار للحقيقة.

اقرأ/ي أيضًا: حوار | مسعودة لعريط: خروج المرأة إلى الشارع عزّز دلالات الحِراك

هذا الديوان، تضيف الكاتبة، هو أيضًا عن كيفية تسمية الحروب في بلادنا، فلكلّ حرب تسميّات كثيرة، وكل تسمية تُحيل إلى موقف سياسي وإيديولوجي وإنساني مختلف، موضّحة أن تفادي كلمة "حرب" في الصراع الدموي الذي عاشته البلاد، كان جزءًا من حرب نفسية تخوضها كلّ الأطراف، للتخفيف من هول ما يحدث من قتل وتدمير، على حدّ تعبيرها.

- تعود لميس سعيدي بديوان شعري بعنوان "كقزم يتقدّم ببطء داخل الأسطورة"، من هو القزم وما هي الأسطورة ؟

في سنة 2015، حين حُكِم بالإعدام على الشاعر الفلسطيني أشرف فيّاض بسبب قصيدة كتبها، وهو شاعرٌ يكتب قصيدة النثر بلغة صافية من الادّعاء، ونبرةٍ شفافة وواثقة بهشاشتها وتردّدها، كتبتُ على صفحتي بموقع فيسبوك "رغم أنه زمن الرواية كما يُقال، ولا أحد يهتمّ بنشر الشِّعر أو بقراءته، وثمّة من لا يزال- يا للهول- يُناقش شرعية قصيدة النثر، بينما يكرّر البعض السؤال ذاته: لماذا تقول ما لا يُفهم؟ إلّا أن قصيدة بلا وزنٍ ولا قافيةٍ، وقصيرة كقزم يتحرّك ببطء داخل الأسطورة، قادرةٌ اليوم على أن تُخيف الأشرار وأن تُدخل صاحبها السجن، ليُواجه حكم الإعدام وكأنّه المتنبّي أو عنترة بن شدّاد أو البطل الوحيد في فيلم بالأبيض والأسود".

بدا لي غريبًا، كيف أن الشِّعر -كتابة وموقفًا من الوجود- الذي لم يعد يلتفت إليه كثيرون، لا يزال يهدّد العتمة، كما تفعل شمعةٌ وحيدةً داخل نفق مظلم وطويل، وكما يفعل الأقزام داخل الأساطير؛ الأساطير وقصص الأطفال التي تشكِّل بالنسبة لي مرجعًا أدبيًا ولغويًا مهمًّا. فهي تقترح بلغة بسيطة، واقعًا مختلفًا ومثيرًا، يقتنع عقل الطفل الحرّ بإمكانية وجوده بسهولة وتلقائية. وداخل هذه العوالم "الغرائبية"، تظهر الأقزام دائمًا لتحوّل مسار الحكاية، بخفّة ومهارة لا يحظى بها لا الفرسان ولا الأميرات. قد يكون القزم هنا، الشِّعر داخل أسطورة اللغة، والشاعر داخل أسطورة مدينة العاصمة "آلجي"، والمناضل الذي يمشي ويتقدّم داخل أسطورة الثورة.

- تحمل الكثير من الكلمات، نظرتك للمدينة وساكنيها، كيف استلهمت المدينة في نصوصك؟

ترقد مكتبة والدي "الضخمة" في شقّة صغيرة وسط العاصمة، كما يرقد الجندي المجهول داخل مقابر كثيرة؛ شقّة تطلّ على ما أسمّيه "المشهد العبقري"، حيث ترى فيه مدينة "آلجي" ممدّدة بين مقام الشهيد والمسجد الأعظم، وبنايات بيضاء قديمة لا نرى تجاعيدها التي تختفي خلف أشجار "الأعالي"، ومدينة جديدة تزحف ببشاعتها من الضاحية الشرقية التي تنتهي بسكّة الحديد، وميناء قديم يحمل المدينة على ظهره منذ سنوات طويلة، ثم حين تُخفض بصرك قليلًا، تواجه بنايات يعود تأسيسُها إلى القرن التاسع عشر، آيلة للسقوط، بشرفات مهترئة، وبقايا طلاءٍ قديم، وأنفاس كثيرة تسكنها كما يسكن السوس الأسنان.

أعدتُ اكتشاف هذا المشهد مباشرة بعد وفاة والدي، ليسكنني هاجس الكتابة عن مدينة تبدو وكأنها لا تزال حبيسة القرن التاسع عشر، تنتظر رفقة الفئران والطيور، وصول الغزاة.

- البحر، السلالم، بيت الصابون، السطوح.. كلمات تعود بقوةّ في هذا الديوان الشعري، هل هي إعادة استحضار ذاكرة الطفولة المتعلقة بالأشياء والأمكنة؟

حين أقف في شرفة بيتنا القديم، وأدير ظهري للمكتبة أرى كلّ تلك التفاصيل، البحر والسلالم وبيت الصابون والسطوح والحمام، والسماء التي تكون دائمًا في متناول اليد. ولأنني لا أملك كاميرا من النوع الجيّد، قادرة على التقاط ما سيختفي قريبًا -كما اختفت إعلانات الثمانينات من واجهة البنايات- أردتُ من خلال اللغة التقاط الرائحة وأطياف الألوان التي تتحوّل في غضون دقائق قليلة. أردتُ الاحتفاظ بأرشيف لمدينة لا يشكِّل التاريخ جزءًا من ماضيها، لكنّه الندبة الكبيرة والظاهرة التي تميّز ملامح وجهها. يعيش سكّان مدينة "آلجي" في البنايات القديمة ذاتها، يشيخون ويتآكلون معها، تُصاب صدورهم بالحساسية بفعل الرطوبة، كما تُصاب بها جدران الشقق والبيوت، ولا يرمِّمونها إلا كما يرمِّمون أنفسهم، بتغيير الطلاء الخارجي وإهمال المواسير الداخلية، وتغليف القرميد الأحمر بطبقات سميكة من الألمنيوم.

- البناية الكولونيالية موجودة في روح هذا الديوان الشعري، لماذا هذا الاهتمام بالعمران الكونيالي، هل هو صراع الذات مع كيان بناه الأوروبي؟

تلك البنايات الكولونيالية هي التركة الثقيلة التي تركها المستعمِر. رحل الغزاة وتركوا كائنات إسمنتية، تعجز السفن عن حملها ويعجز أصحاب الأرض عن إزالتها كالألغام. تشبه الأوروبيين، ببشرة بيضاء وعيون زرقاء- صُمِّمت لهم، لثقافتهم ومزاجهم المديني الخاص، ولأُسَرهم الصغيرة التي يُعد أفرادها على أصابع اليد الواحدة. ثم "استوطنها" الجزائريون بطريقة عشوائية ودون استعداد مسبق للتأقلم مع طبيعة الحياة التي تفرضها هندسة العمران على قاطنيه.

هذا "الاستيطان العكسي" أفرز مفارقات وظواهر اجتماعية، سيُطلِق عليها البعض مصطلح: "ترييف المدينة"؛ هذا المصطلح الذي يحمل في كثير من الأحيان نبرة احتقار للسكان الأصليين وتحميلهم مسؤولية فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية بعد الاستقلال. أردتُ من خلال هذا الديوان، التقاط تلك المفارقات التي تصنع النص الشِّعري، والتي أصبحتْ أيضًا أحد ملامح مدينة العاصمة وإحدى خصوصياتها التي تصنع سحرها وكآبتها وبهجتها غير المتوقَّعة. من كان يتخيّل مثلًا أن السطح الذي فُرِش ببلاط أحمر جميل، سيتحوّل إلى مكان لتنظيف أحشاء الخروف في الأعياد؟، وبأن الشرفات المطِّلة على بحر فاتن ستُغلق على مدار السنة بستائر سميكة لكي لا يتلصّص الجيران بعضهم على بعض؟

- هناك حسرة وشجون إلى ما آلت إليه المدينة القديمة (القصبة)، تشبّهينها "كرجل فقد أصابع يديه الأربعة في الحرب" هل خسرنا أنفسنا بخسران المدينة القديمة؟

تبدو القصبة اليوم كجزيرة معزولة عن باقي المدينة، لا تقصدها خطوات السيّاح أو حتى المتجوّلين من سكان "آلجي"، إلا وفق خطة مسبقة. ثمّة إحساس خفيٌّ بأنها مدينة أخرى، مدينة تختبئ في البحر وفي بنايات الكولون العالية، وبأبواب وهمية من "غزاة محتملين"، وتُعرَف فيها رائحة الغريب فور دخوله إليها.

تستطيع الإقامة في العاصمة لسنوات طويلة دون أن تُصادف جغرافية مسارك جغرافية القصبة، ما يمنحك إحساسًا بأن مدينة "آلجي" بُنيت في القرن التاسع عشر، ثمّ اتّسعت جغرافيًا ومعماريًا وإداريًا بعد الاستقلال، لكن يبقى الطابع الكولونيالي هو الطابع الأبرز في ذاكرة السياح والعابرين وحتى المقيمين. اكتشاف القصبة هو اكتشاف لتاريخ مغاير للعاصمة، تاريخ أقدم وأكثر إثارة للفضول والخيال، وتحريرٌ من الرواية الاستعمارية التي تنفي وجود الحضارة على هذه الأرض قبل مجيء الفرنسيين. الفرنسيون الذين حاولوا نفي تاريخ المدينة ونفي سكانها الأصليين داخل فضاء محدود هو القصبة، ليبنوا مدينتهم الخاصّة بهم. إلا أن الغريب، أن هذا المنفى وهذه القطيعة لا يزالان مستمرّين بأشكال مختلفة إلى يومنا هذا وبعد هذه السنوات الطويلة من الاستقلال.

- يحكي الديوان الشعري، تجربة لميس الشعرية وبداياتها مع الكلمة، هل اخترت أن تكوني شاعرة؟

الشِّعر حالة داخلية تولد مع الإنسان؛ مزيج من الحساسية العالية والانتباه المبكِّر، ينتهي بخلق حالة قلق وارتباك وفضول تجاه الوجود. أما كتابة الشِّعر فهي اختيار الإنسانُ اللغة، للتعبير عن تلك الحالة الوجدانية الخاصة. وقد يكون حدث ذلك معي بمحض المصادفة، حين اكتشفتُ أيضًا حساسية خاصّة تجاه الكلمات، وشكلها وإيقاعها. ثم جاءت القراءة، لأتعرّف من خلالها على إمكانية اللهو بملامح العالم -كما يلهو الأطفال بوجوه المشاهير في المجلات- من خلال اللغة، لأخلق عالمًا موازيًا، كأنه صورة الوجه في المرآة، غير أنها صورة أكثر بهجة وذكاءً.

- الحرب تلقي بظلالها على نصوصك، هل مررت بتجربة قاسية؟

يبدأ الديوان هكذا: "يعيش في بلاد، لا يجيد أبناؤها تسمية الحرب القديمة؛ وإذا أخطأوا في تسميتها، يشعلون حربًا جديدة، هكذا، كما يشعل -المساجين- سيجارة بسيجارة أخرى".

هذا الديوان، هو أيضًا عن الحرب، أو بالأحرى عن كيف نسمّي الحروب في بلادنا، فلكلّ حرب تسميّات كثيرة، وكل تسمية تُحيل إلى موقف سياسي وإيديولوجي وإنساني مختلف. مثلًا ما حدث في التسعينات في الجزائر، يسمّيه البعض الآن "حرب أهلية"، وهناك من يُسمّي تلك الفترة "الإرهاب"، والكثير من الجزائريين يكتفون بتسميتها " التسعينات" إشارة إلى الصراع المسلّح وقتها، بينما يستعمل البعض الآخر مصطلح "الحرب الداخلية" أو "الحرب ضدّ الأهالي". كلّ تسمية تشير إلى قراءة مختلفة لما حدث من عنف دموي.

لميس سعيدي: كان تفادي كلمة "حرب" جزءًا من حرب نفسية تخوضها كلّ الأطراف، للتخفيف من هول ما يحدث من قتل وتدمير

غير أنني اكتشفتُ، أن أسوأ ما حدث لي كطفلة عاشت تلك الفترة، أن الأغلبية كانت تتفادى مصطلح " الحرب"، وكأنّ الجميع كان يعيش حالة إنكار للحقيقة. حالة الإنكار هذه رافقت كثيرين إلى يومنا هذا، وجعلتنا كأفراد عاجزين عن التعبير عن ما حدث لنا من صدمات وتشوّهات نفسية عنيفة. بطبيعة الحالة كان تفادي كلمة "حرب" جزءًا من حرب نفسية تخوضها كلّ الأطراف، للتخفيف من هول ما يحدث من قتل وتدمير، لكن حين تكبر ملامحنا في مواجهة ملامح الوحش دون أن نذكر اسمه، يتحوّل الوحش مع الوقت إلى شبح، فالأشباح هي تحديدًا تلك الكائنات التي لا تحمل اسمًا.

اقرأ/ي أيضًا:

حوار | رباح بدعوش: الشعر هو الشاهد على الإنسانية

حوار | محمد بن جبّار: الحراك الجزائري تجاوز المثقف والنخبة