في أعرق حي بمدينة باتنة، 450 كم شرق الجزائر، شُيِّد قبل مجيء الاستعمار الفرنسي، حي للسُود انتموا لقبائل الوصفان الأفريقية، قبل أن يُطلِق عليه الفرنسيون مصطلحًا إداريًا هو قرية الزنوج، حينما أصدر نابليون الثالث المرسوم التأسيسي للمدينة العام 1844.

"الترا جزائر" زار قرية الزنوج وينقل لكم ما تبقى من تاريخ رموزها الثقافية المتجلية في "الڤناوي" وكذا حكايا سيدي مرزوق الشهيرة

استوطن الزنوج المكان في عهد إمارة بلقاضي العثمانية، التي لا يزال قصر سلطانها قائمًا إلى اليوم بطرازه البَيْلَكِي المُزدان ببوابة خشبية أصيلة ورواق تتخلله كوة الحاجب، وفناءٍ يؤدي إلى بيوت متراصة وحمامٍ بخاري، سابقًا قدوم الفرنسيين بقرابة القرن، حيث شيّدوا أوّل مسجد تحطم لاحقًا في زلزال 1923 العنيف.

بهجة مواكب العثمانيين

كانوا مرافقين دائمين للمواكب العثمانية المتنقلة عبر المدن والأمصار ضمن فرق الخدم والحشم والبستنة، ثم تحوّلوا إلى سكان مُقيمين قبل تزاوجهم مع قبائل بربرية وعربية محلية فنشأت بينهم علاقات أخوة ومصاهرة وقبولًا مشتركًا.

ومع مرور الوقت ظلوا محتفظين برموزهم الفنية والثقافية المتجلية في الفولكلور الڤناوي، وبأداء الرقصات الأفريقية المستوحاة من التعبيرات الجسدية للعبيد، مع شنشنة "القرقابو" أو الصجات المتماهية مع رنين الأغلال وأنين القيود.

لذا فسُرعان ما تأسس بالحي مقرٌ خاص يسمى بـ"دار الديوان"، وهو يحتوي على الطنابر وخناجر والڤنبري الأصلي لوليهم الأكبر، الروحي العازف سيدي مرزوق.

تقول الروايات التي ينقلها لنا أفراد من عائلات هويدي وزندر، بأن سيدي مرزوق، ظلّ يجُول الفيافي والبلدان حتى استقر تحت شجرةٍ عازفًا بآلته مدندنًا بأذكار دينية في تماه مع طقوس الوجد والحضرة، تمامًا كما تماهى جلال الدين الرومي وتلميذه شمس الدين التبريزي مع لحن الناي الذي ألهمهما ابتكار رقصة الدروايش الشهيرة، ثم حينما توفاه الله بزاوية تماسين بورقلة، أقامت له سلالته خلوة مخروطية الشكل خضراء اللون تخليدًا لذِكراه في موضع تلك الشجرة.

واللافت حقًا، كما يقول، طاهر هويدي، أحد أحفاد سيدي مرزوق، فإنّ "التكتل العرقي لسكان قرية الزنوج نشأ حول هذه الشخصية التي أنجبت ثلاثة أبناء، بحري وبرنو وحوصا، الذين تفرقوا بين أقطار النيجر ونيجيريا وتومبكتو بمالي وفي المغرب والجزائر وتونس، لذلك فإن هذا الفن تلوّن بمسميات مختلفة، لكن أصله واحد، فهو الڤناوي في المغرب، والسطامبالي في تونس، والديوان في الجزائر".

ثور أسود..

صار النصب المخروطي مزارًا طقسيًا لتذكّر الولي العازف، ورمزًا للاحتفاء به، يكتنز في العمق ما يسميه الأنثروبولوجي الديني ميرشيا إيلياد "الحنين إلى الأصول"، والطواف الوجداني حول روح الأسلاف.

كما حافظ هؤلاء على أسرار صنعة الآلات الموسيقية خاصتهم، مثل الدربوكة والطنبور والكوكتو والڤنبري، يقول كبير دار الديوان لـ "الترا جزائر"، إنّه "نستأصل مصارين العنز، نليّنها في الزيت ثم نفتلها بالأيدي لتشكيل خيوط تتراوح من أثنين إلى ثلاثة وخمسة، لتكون النغمات مختلفة فيما بينها، قبل أن تدهن بشمع العسل لتكتسب المتانة المطلوبة".

لا يخلو الطقس من روح التوحيد الممزوج بأخلاط طوطمية في إبان الزردة الكبرى، من الفرجوية والتطهير الدموي، حيث ينحر ثور أسود، بعد الرقص وترديد أهازيج "بوري بوركني"، قبل أن يقطع لأجزاء توزّع على الجيران والمحرومين مع أكلة العصيدة الخاصة "المولوخية" (كما تُسمى) التي تطهى في طناجير كبيرة.

ليلًا، يلتئم شمل المغنين في دار الديوان مرتدين الجلابات الطويلة والرزات المزركشة، للبدء في العزف وغناء الأهازيج الدينية والصلاة على الرسول والصحابة الكرام بالعربية ولهجة الهاوسا الأفريقية، من بعد صلاة العشاء حتى مطلع الفجر.

دار إيزابيل.. من معبد للمُتعة إلى ملجأ للمتشردين

عندما اشتهت الكاتبة السويسرية والرحالة الشهيرة، إيزابيل إيبرهارت، البحث عن الحب الضائع بين ثنايا حياتها المتألّمة، كانت استقرت بقرية الزنوج في فندق شيّده الفرنسيون قبالة الضريح المخروطي، واحتوى الفندق على غرف وردية بخادمات جنس مجلوبات من مناطق عدة ترفيهًا عن العساكر وتعويمًا للسكان المحليين في المتع احترازًا من التمرد.

فعاشت في غرفتها بعض طقوسها الشبقية التحررية، قبل انقلابها الروحي الكبير واعتناقها الإسلام وفقًا للطريقة القادرية.

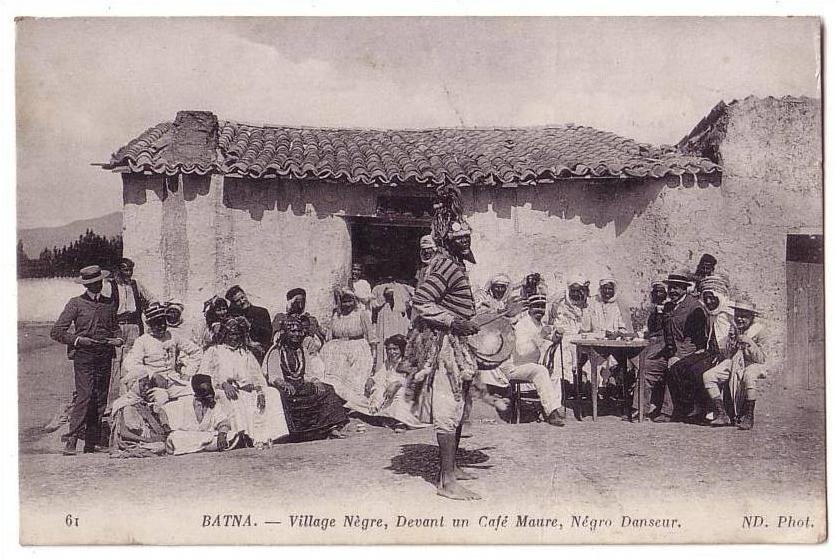

روت إيزابيل، التي كتبت رواية "ياسمينا" هناك مشاهد عن القرية، التي ضمّت قبة المسجد ومقهى موري يديره زُنوج، وخيالة كثيرون ينتمون لفرق الصبايحية.

ثم يشاء لها القدر أن تعود لتستقرّ بها لملاقاة زوجها وحبيبها الخيّال، سليمان إهني، بعد تحويله الإداري من ورقلة لباتنة، بنيّة مُبطنة رمت إلى زعزعة نشاطها الفكري وكتاباتها المناهضة للتعسف الفرنسي ضدّ السكان المحليين، وتجنبًا لمقالاتها الفاضحة للإبادة الجماعية التي وقعت في مجزرة الصفيصيف الشهيرة.

لا تزال "دار إيزابيل" قائمة إلى يوم الناس هذا بمحاذاة دار الديوان لكنها باتت أشبه بالخرابة المهجورة، رغم أن ملكيتها معلومة لورثة عائلة مرموقة بالمدينة، ثم غدت ملاذًا لبعض المتشردين، الذين حرّروها من مُنحرفين كانوا يتخذونها مقصفًا للشرب والقِمار.

إزاء هذه الوضعية شنّ مثقفو المدينة حملة للمطالبة بصيانة هذا الإرث الجماعي، ضمن صيغة متفق عليها بين وزارة الثقافة ومُلّاك المنزل قصد تحويله إلى متحف خاص بإيزابيل إيبرهارت، تلك الأوروبية التي هجرت الغرب عشقًا للشمس والصحراء وحياة البدو، قبل أن تصِير كاتبة أيقونية.

تركت بعد وفاتها مجموعة مؤلفات، في ظل الإسلام الدافئ، والمسافر، وفي أرض الرمال، وصفحات حول الإسلام، ورخيل، لا تزال تحظى، رغم رحيلها المدّوي العام 1904، بمئات الدراسات في أرقى الجامعات الغربية والعالمية.

إيقاع سيدي مرزوق.. إلى أوروبا والبرازيل

الروح الأفريقية الشبقيّة بالحياة مكّنت هذه الرقعة الواقعة زمنيًا على هامش الحداثة، من إنجاب لاعبين كبار في مجال كرة القدم، هم الإخوة زندر الذين يعود لقبهم إلى منطقة زندار النيجيرية، ولسنوات طويلة صنع الإخوة الخمسة، جمال ويوسف والهاشمي وساعد وعبد الحفيظ، المجد الكروي للمولودية والشباب الباتنيين، بما تمتعوا به من قوة عضلية ومهارات فنية، جديرة براقصي السامبا والديوان حتى تقمّص بعضهم ألوان الفرق الوطنية المختلفة.

وكاد الشاب عبد المجيد ڤمڤم أن يكون فردًا من هذه الجوقة العجيبة بيد أن قدره قاده إلى مجال آخر فقد هاجر "دردوبة" كما هي كُنيَتُه إلى فرنسا ليحترف الكرة لكنه لم يصبح صاحب الرجل الذهبية، كما أقربائه الزنادرة، بل ذو الأصابع الذهبية، وهي الكنية التي عرفها العالم هناك، بعدما امتهن العزف الإيقاعي فأنتج ثلاثين ألبومًا طِوال مشواره الذي انتهى بوفاته قبل عامين.

تفجّرت الموهبة الفطرية لابن قرية الزُنوج العام 1978 رفقة زاكا، وسنح له ألبوم "إينفرسيتو ريتيمكو" أن يتصدر المشهد الاحتفالي العالمي، لا بسبب براعته فحسب، بل لإحداثه مصالحة فنية كونية دمج فيها إيقاع "التام تام" الأفريقي بالجاز والموسيقى الفرنسية والأوروبية، وقد تمت دعوته إلى البرازيل أكثر من مرة، ما أتاح له التلاقح مع بلد الكرنفالات والسامبا قبل أن يُبهر العالم بفُتوح غير مسبوقة في العزف الإيقاعي، فأنتج عرضه "ألوان العالم" معرِّفًا به التراث الجزائري والمصري والسينغالي والنيجري.

لم يكتف "جو" صاحب مقولة "الشغف شيء يجب مشاركته دائمًا" بالإيقاع بل أتقن الرقص التعبيري وصار واحدًا من أهم مُدرّسيه البارعين والأذكياء، في العالم.

وباعتباره واحدًا من أعظم المختصين في مجالاته حصد اعترافات عالمية جمة، خلدته بكُنيات لخصّت موهبته المتفرّدة فهو في عُرف الصحافة الفنية الغربية "الرجل ذو الأيدي الذهبية" و"الموسيقي ذو الألف أصبع".

رُكام الضريح المحطّم

قبل عامين قام غرباء بمسح ضريح سيدي مرزوق من الحي لأسباب متعلقة بالإيديولوجيا الدينية والسلفية على وجه التحديد بداعي تعارضه مع التوحيد ولتفشي ظاهرة التبرُّك الشِّركي رغم أنّه بقي ثابتًا في مكانه منذ قرون.

وأشّرت تلك الحادثة بأن المحيط تغيّر في العمق، هذا على الرغم من أنّ هؤلاء الأهالي المسالمون ظلُّوا ينفون بأن لا علاقة له بالوثنية، بل لكونه تراثًا تاريخيًا محضًا يجسد تاريخ جزء من الساكنة، ودفع الأمر بعدد من مثقفي المدينة إلى توجيه رسائل للوزارات ذات الاختصاص صيانة للذاكرة الشعبية، ولإحساسهم بنوع من التهميش العنصري ذي المرجعية الدينية غير المنسجمة مع المرجعية الوطنية تُجاه شريحة من المجتمع، بدليل وجود أضرحة أخرى لا تزال قائمة ومصونة بكافة الربوع الجزائرية.

يومها قال كبير دار الديوان إنّه: "أحسست كما لو أني تلقيت طعنة في الظهر، والمؤلم حقًا هو أن استلال الخنجر من الجرح أشد وأنكى. لقد تنّكر لتراثنا بعض من كُنّا نقاسمهم الفرح والغناء والرقص ونطعمهم عصيدة الملوخية".

ومهما يكُن من أمر فقد برزت بين ركام الضريح المحطم جمعية فنية من أبناء الحي اسمها "أجيال سيدي مرزوق"، وهي تتكون من شبان تلقنوا من أسلافهم العزف على الڤنبري والطبلة والكوكتو والقرقابو، وتخصصوا في تقديم فن الديوان في الأعراس والحفلات عبر المدن الجزائرية، على أمل الحفاظ على تراث الجماعة البشرية المتأصلة في تراب المنطقة، ولتخليد إرث ڤمڤم الذي نقله من حي الزمالة إلى مسارح العالم الكبرى.

الغريب أن جل الأفارقة الذين درجوا على الهجرة إلى المدينة في الأعوام الأخيرة هربًا من الحروب والفاقة والجفاف ينتمون أيضًا لمنطقة زاندار كما لو أنهم يدوّرون عجلة الزمن المتكررة، فيتقفَّون طريق جدهم الأكبر إحياءً لرحلته الأسطورية، التي بدأت بفردٍ وانتهت إلى قبيلة من الزنوج.